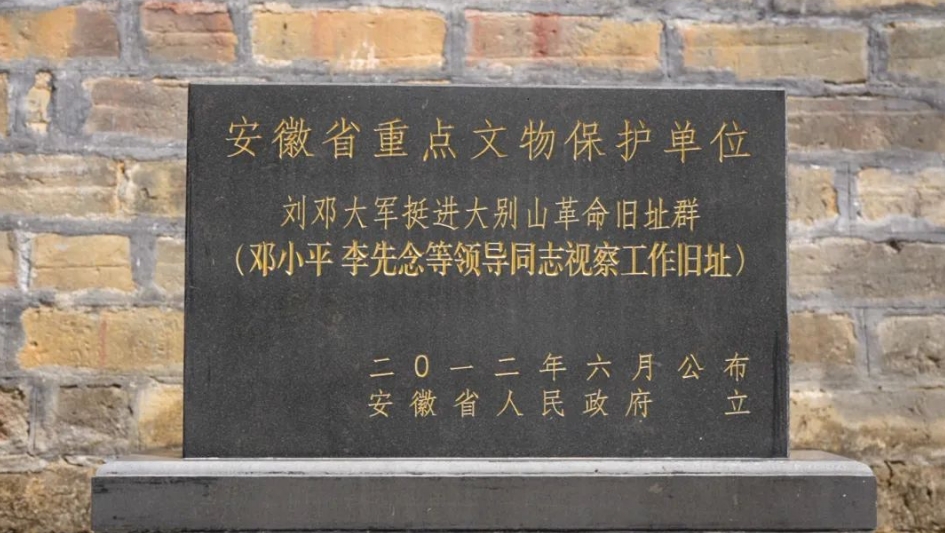

在金寨沙河乡的群山环抱中,一座青砖黛瓦的周氏老宅静立了近三百年。这座始建于乾隆年间的古朴院落,曾是刘邓大军千里跃进大别山时的“红色灯塔”——前方指挥部所在地。它不仅见证了人民解放军战略反攻的壮阔篇章,更承载着军民鱼水情的动人故事,成为大别山精神的重要坐标。

历史回响千里跃进的“红色灯塔”

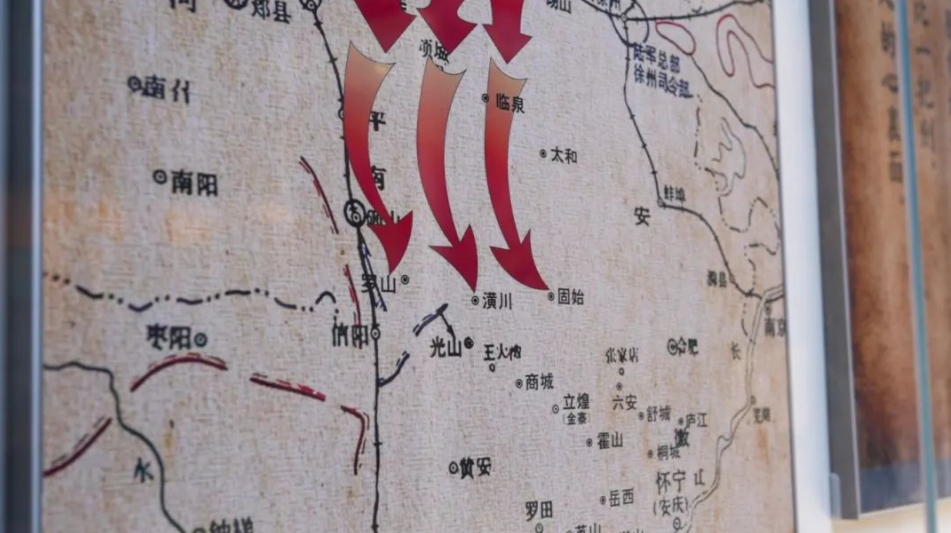

1947年,解放战争进入关键转折期。刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军12万将士,以“不要后方、长驱直入”的胆略,突破黄河天险,鏖战鲁西南,于8月末挺进大别山。这一壮举如尖刀插入国民党统治腹地,彻底扭转了战局,拉开了解放军战略反攻的序幕。

同年12月,为应对敌军围剿,刘邓大军分设前后方指挥部。邓小平、李先念、李达率领的前方指挥部进驻沙河乡楼房村周氏老宅,在此运筹帷幄56天。他们指挥解放23座县城,歼敌近8000人,建立17个民主政权,为大别山根据地“站稳脚跟”奠定基础。1948年元旦,邓小平更是在敌情危急中组织团拜会,鼓舞士气,留下“走到大别山就是胜利”的豪迈宣言。

凝固时光的红色印记旧址探秘

踏入指挥部旧址大门,一面浮雕墙生动再现了邓小平、李先念等人在下楼房召开会议的场景,另一面则定格了邓小平在敌人重点围攻,情况危急之下,组织机关团拜、检阅警卫部队的场景。展厅内陈列着数百张历史照片、作战地图和实物,无声诉说着那段烽火岁月。

老宅的每一处细节都镌刻着历史:邓小平居住的房间仅有一床一桌,桌上油灯曾彻夜长明;院落中的月牙塘,见证了战士们取水洗衣的日常;而灶台上的一块银元,则引出一段感人至深的往事。

军民情深银元与耕牛背后的故事

邓小平在金寨的这段岁月,留下了许多感人的故事,传为佳话。《拒收礼品》《关心群众》《找回耕牛》《留下银元》……纪念馆内的几幅连环画正是当年军民鱼水情深的生动写照。

《找回耕牛》说的是:有一回,一位姓漆的老人家里耕牛被反动民团抢去,听说民团被解放军打败,便寻到了指挥部驻地。邓小平得知后,亲自接见老人,当即安排人查找,始终将此事记挂心头,不断询问进展。第二天中午,邓小平接到报告,部队夺回被民团抢去的耕牛后,就找人认领,现在已经物归原主。听到这个消息后,他才放心。

《留下银元》这个故事说的是:刘邓大军司令部驻扎在金寨县沙河乡下楼房村后,一连几天阴雨,住在隔壁的房东吴大娘看到邓小平天天和大家一样吃着稀饭和青菜,心里很是过意不去,便把留给女儿“坐月子”吃的一篮鸡蛋煮熟,送给部队首长。邓小平拗不过吴大娘的盛情,离开的时候悄悄把一块银元放在灶台上。

一块块展板、一幅幅照片整齐排列,详实地讲述着刘邓大军千里跃进大别山的伟大壮举及其在金寨的奋战历程。