金寨县笔架山农校,作为中国革命史上的璀璨明珠,不仅在教育领域占据重要地位,更是鄂豫皖边区马克思主义传播与早期党组织建设的发源地。

一、历史沿革

笔架山农校的前身为笔架山大庙,因山形酷似笔架而得名。清光绪三十四年(1908年),庙内创办自强小学堂;宣统元年(1909年)改为乙种蚕桑科学堂;民国四年(1915年)正式定名为商城县甲种蚕科学校,俗称“笔架山农校”。该校坐落于安徽省金寨县汤家汇镇的笔架山村(历史上隶属于河南省商城县),在其鼎盛时期,汇聚了师生二百余人,教职员亦近二十人。后因革命形势变化,于1929年停办,办学期间共招生10期,毕业7期。

二、教育特色

农校以培养农业技术人才为宗旨,课程设置兼具实用性与现代性:

专业课程:以蚕桑技术为主,注重实践教学;

文化课程:涵盖国文、数学、史地、理化、英文、修身等。

笔架山农校的新式教育模式为当地青年接受进步思想提供了肥沃的土壤,成为马克思主义传播的重要阵地。

三、革命活动与党组织建设

1. 马克思主义传播

“五四运动”后,金寨籍进步知识分子桂月峰、蒋光慈等将新文化、马列主义思想引入农校。1922年,李梯云、漆德玮牵头成立“青年读书会”,组织学习马克思主义著作,并成立“新文化演剧社”“歌咏队”,借助戏剧这一生动形式,广泛传播反帝反封建的先进思想。

2. 党组织诞生

1924年秋,共产党员詹谷堂以讲学为名,发展李梯云、周维炯、漆德玮等入党,成立中共笔架山农校小组(后发展为党支部),这是金寨县境内第一个党组织。为立夏节起义(1929年)和鄂豫皖革命根据地建立奠定基础。

3.革命实践

农校师生通过演剧社编排《过年》《农人怨》等剧目,揭露封建压迫,引发广泛共鸣。

四、历史影响与人物贡献

笔架山农校培养了大批革命骨干,其毕业生中:

李梯云:领导立夏节起义,参与创建红32师;

周维炯:六霍起义领导人,后任红军师长;

漆德玮:红11军重要将领;

- 其他如漆禹源、袁汉铭等,均在鄂豫皖边区革命中发挥重要作用。据统计,该校共发展党员44人,其中12人担任红军师级干部,1人被授予开国少将军衔。

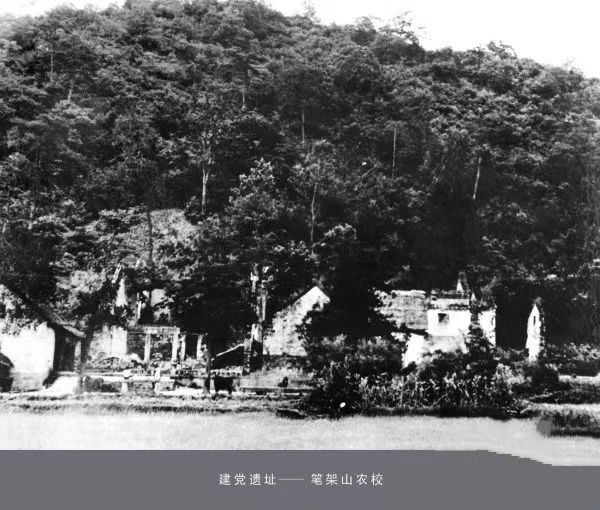

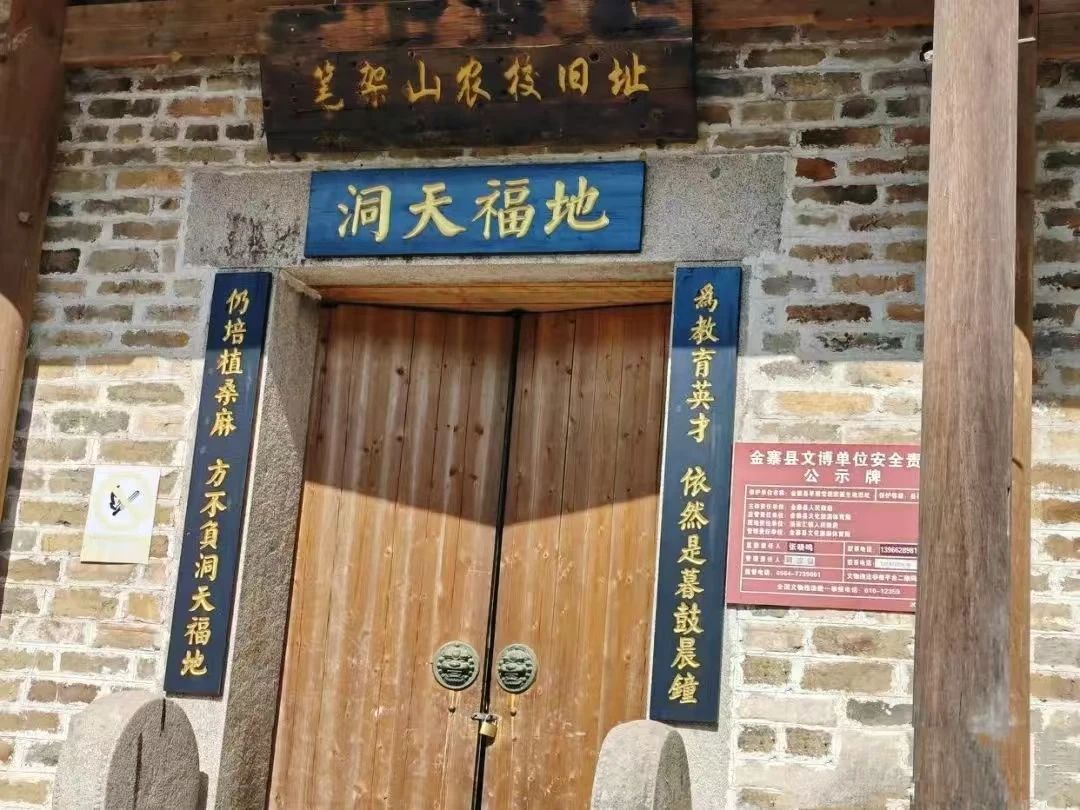

五、遗址与纪念

原校舍为笔架山大庙建筑群,占地面积2210平方米,解放战争时期被毁,现仅存房基遗址。2016年,其旧址被列为革命文物,成为红色教育的重要场所。